2021年4月19日

矯正治療は専門家としてやられる歯科医師の方が多くいらっしゃいますが、

被せ物やインプラントなどを行う前に歯並びを整えておくと、

治療後の永続性が期待できることがあります。

部分矯正とは言っても顔面の診断をしっかりした上で行えば、

入れ歯やかみ合わせの治療にも応用することが可能です。

必要に応じてワイヤー曲げ等をしながら適応を見定めた上、

必要な時は患者さんに提案していきたいと思います。

2021年2月15日

当院では、CTや顕微鏡を使って歯や周りの骨を精細に診査・診断し、

治療においては顕微鏡によって拡大された術野において精密に治療をしています。

歯科材料についてはより良いと思うものを選んで使っています。

私の中で妥協のない治療を目指すせいか、

「完璧な治療」と称して下さる患者さんもおります。

また、他院では保存困難とされた歯の残す治療もさせていただいているケースもあります。そのような中で専門的に治療を行っております。特に歯内療法(抜髄、感染根管治療、直接覆髄等)や、補綴治療(被せ物や詰め物、コンポジットレジン充填、部分入れ歯、総義歯等)は保険外治療を中心に行なっております。

治療に際しては十分な時間を確保して納得していただいてから治療を開始していますので、

安心して通院していただけると思います。

理にかなったやり方で尽くすことで、より1本の歯が長く使え、ひいてはより長くお口の中の健康が保たれることと考えています。

歯でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

2021年1月 1日

昨年はあざみ野の稲川歯科医院の10周年を迎えることができました。

銀座時代からの患者さんや、地域の患者さん方に支えられてきました。また一人一人の方に勉強させていただきながら続けてくることができました。ありがとうございました。

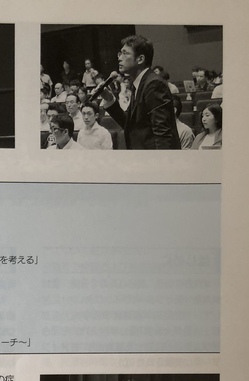

昨年は歯科雑誌のクインテッセンス1月号に、歯内療法症例検討会で発言している時の写真を載せていただき光栄でした。ありがとうございました。

今年は、今まで続けてきました歯内療法や補綴治療を主に、歯周病治療や矯正治療、インプラントにも取り組みながら、皆様の全身の健康に目を向けつつお口の中の健康を保てるよう努めていきたいと思います。

昨年から続くコロナの影響はありますが、皆様にとってより一層素晴らしい年になりますよう心よりお祈り申し上げます。 本年も宜しくお願い致します。

稲川歯科医院 院長 稲川英明

2018年12月11日

4人の異なる専門の先生の講演を聞きました。

○審美歯科:

コンポジットレジンについて

歯の切削量が少ない症例や、研磨についての話を聞きました。コンポジットレジンは型を取らずに直接詰めることができますが、窩洞形成はクラウンと同じように丁寧にやると聞きました。私も用いているように、顕微鏡下での処置が必要になると思いますし、私もコンポジットレジンを用いた修復は積極的に行なっています。

セラミック修復について

近年強度がしっかりしたe.maxやジルコニアが出てきているので、金属を使わずに歯を修復できる可能性が上がってきています。ジルコニアは当初色に問題がありましたが、近年審美性が上がってきて、今後もその傾向は進みそうです。接着ステップも丁寧に行うことが大事です。当院も多くのセラミック修復を行なっていますが、接着操作にはしっかり時間を確保して、後日の確認も含めて丁寧に行なっています。しかし、きれいに歯を治すにしても、当たり前ですが、かみ合わせをしっかり整えた上でじゃないと審美は成り立たないということは大事だと思います。

○インプラント:

インプラントに関して、長期的に維持できるように、また修理などが容易にできるような部品を選ぶ必要があります。そのためのインプラント体やアバットメント、上部構造を選び、なるべく力を分散させて問題の起きにくい構造で、問題が起きても容易に対処できるような構造を目指していく必要があります。

○ジルコニアやe.maxの接着:

金属の被せ物とは異なり、セラミックの種類によって適した接着手順を追っていく必要があります。

○インプラントオーバーデンチャー:

下顎を総入れ歯にするにしても、インプラントを1-2本埋入する方法があります。そうすることで、総入れ歯だけの時よりも安定して入れ歯を使えるようになることがあります。

2018年8月15日

岡山での補綴歯科学会に参加しました。

補綴とは失った歯の部分や機能を補う治療です。

根の治療や歯周病、ホワイトニングなどの治療を終えて、最後に歯を被せたり、ブリッジや入れ歯を完成させる最後を担う補綴ですが、網羅する範囲としては歯列矯正や審美的要素、インプラントにおける外科的な側面など多岐にわたります。

今は、高齢化の中で、いかに長く生活の質を保ち続けていくかが重要視されます。歯科分野でできる範囲は限られますが、咀嚼・嚥下などの口腔内・周囲機能の低下や、それに付随した全身疾患などの問題が起こります。我々歯科医としては、口腔機能をなるべく長く良い状態で保てるように、補綴設計や義歯・口腔内メンテナンスなどを行い、より長く自分の口から食べられるようにサポートさせていただけたらと思います。

また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、医師と歯科医の双方から講義がありました。診断には専門機関と連携が必要と考えられ、歯科が介入できるのは、口腔内の装置作成など限られますが、SASによる障害は大きいことがあるため、私にできることは担っていきたいと思います。

また、今回の補綴学会では総義歯や部分床義歯について、多くの発表や講演がありました。

歯の保存技術が向上した分、抜歯後に義歯を作る際は、顎堤の条件が悪くなったりと、義歯を含めた補綴の難易度が高くなっています。

それに対して、個人個人の抱えている口腔内の状況や、現義歯における問題点、審美的な希望などは異なります。

ですので、一人一人に合わせた問題点を一つ一つ抽出し、インプラントも視野に入れながら、より良い補綴計画を立てて進めていけたらと思います。

2017年9月 2日

今回も、山梨の秋山先生に歯科用顕微鏡を直視で治療の歯を見るための実習を受けてきました。

歯科用顕微鏡を用いると、肉眼で診査や治療をするより格段に精度良く治療できます。顕微鏡治療ではミラーを用いたミラーテクニックも必要ですが、ミラーを使わずに歯を直視することで、精度の高い治療ができるようになります。

歯の根の治療においても、プラスチックの詰め物と言われるコンポジットレジン充填や、セラミックや金属の被せ物・詰め物の型取り前の歯の形作りにも、歯周病の歯石除去や歯周外科手術、歯根端切除、再植などいろんな場面で用いていますし、効果を発揮していると思います。

顕微鏡下で治療することで歯を削る量も最小限にでき、必要な部分だけを削れるようになりましは。

また、その後受講したメンバーで集まって復習をすることでお互いに再確認をしてきました。

これからも顕微鏡についての理解や習得を深めて、治療後も患者さんがなるべく歯を長く使えるようにお手伝いしていきたいと思います。

2017年9月 1日

補綴学会に出席してきました。

今回は、インプラント関連のお話しから、歯科医師と歯科技工士の連携について、顎関節症について、総義歯、全顎的な補綴治療について、など様々なお話しが伺えました。

歯科医師と歯科技工士の連携をしっかりとって治療するのは非常に重要です。歯科医師が歯の形を形成し、印象採得した型からおこされる模型を元に詰め物や被せ物を歯科技工士の方に作ってもらうわけですが、双方でしっかりとしたコミュニケーションをとり、場合によってはセラミックの色調などを写真でお伝えすることによって、適合や機能だけでなく審美的にも良い詰め物・被せ物・ブリッジなどを作製してより長く使っていただけたらと思います。

また、全体的な歯の治療が必要な場合は、総入れ歯や部分入れ歯、ブリッジなどを用いて治療していくことがあります。今のかみ合わせを診査し、必要ならかみ合わせを修正し、噛むことも、また見た目にもしっかり整った状態になるように治療していきます。治療は場合によって長期間必要なこともありますが、一つ一つの歯を丁寧に治していくと、後々の歯の持ちがよいので、腰を据えて治療にに取り組むののが重要なこともあります。

全てをインプラントで治療するAll-on-4や、前歯部インプラント治療についてなど様々なお話しが聞けました。

なるべくこのような学会に出席して、研鑽を積み、患者さんへいい治療をしていきたいと思います。

2017年3月19日

最近、義歯や被せ物などの補綴治療(歯を補う治療)が増えてきましたので、補綴治療の際、義歯などの調整のときに出る削りカスを吸うための口腔外バキュームを設置しました。

今後は、総入れ歯や部分入れ歯、ブリッジや被せ物などの補綴治療にも、より一層力を入れていきたいと思います。

2015年5月 5日

歯科技工士の腕は、かぶせ物や詰め物、義歯を作っていく上で重要です。

先日、講演を聞いた歯科技工士の方はアメリカでも活躍されていた日本人の方で、今よりも材料が発達していないときから審美的なかぶせ物の技工で高い評価を得ていたようです。

治療した被せ物や詰め物、入れ歯などが長くお口の中で保たれるためには、歯科医師のみならず、歯科技工士の知識や技術も非常に重要で、双方で連携していく必要があります。

当院でも、歯科技工士との連携は、技工指示書にしっかりコメントを記入して伝えるだけでなく、場合によってはお口の写真をメールで送ったり、実際に電話で相談したりしていい歯を作るためのことを行っています。

患者さんごとになるべく最善、最良と考えられる治療法を提案して、相談して、決めていきたいと思います。

2014年9月17日

セラミックやジルコニアなどの被せ物・詰め物の色や形は写真撮影し、

歯科技工士の方に送ります。

歯科技工士には、送った写真で色や形に配慮してもらいながら、

詰め物や被せ物を作ってもらいます。

写真によって歯の情報をよりリアルに歯科技工士さんへ伝えることにより、

一人一人のお口に合った歯が完成します。

なるべく一人一人の患者さんのお口に調和し、

きれいな被せもの・詰め物ができるように努めています。

下の写真は実例です。

左下の写真のように色の情報を撮影し、歯科技工士に送りました。

右下の写真はそれを元に作ってもらったセラミックの詰め物をセットしたところです。