2025年9月15日

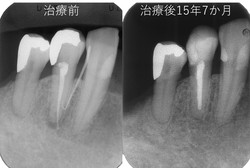

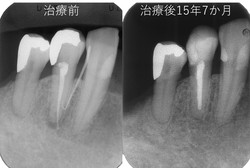

歯肉にろう孔(膿の穴)ができた歯の感染根管治療をしてから、15年7ヶ月の間、根尖周囲組織や歯肉を健康に保つことができました。

義歯の支えとして力がかかる歯ではありますが、患者さんにも定期的に来院していただき、部分的に修復しながら今まで維持できることができました。

残存歯の残り方も、治療した歯の温存に有利に働いてきたのではないかと思います。

今後も経過を拝見していきたいと思います。

※レントゲン写真の掲載にあたっては、患者さんの許可を頂いております。

2021年5月 9日

歯の欠損が増えてくると、元々歯があった頃よりも噛みづらくなることがあります。

又は入れ歯は痛くて噛めないなんてお話しを聞くこともあります。

入れ歯を作るときは、今の顎の位置に合った噛み合わせを探り、なるべく理想的な歯並びで入れ歯を作ります。(もちろんインプラントやブリッジで対応できることもあります。)そして、残っている歯と顎堤(抜歯した後に骨や歯肉が治った所)が入れ歯と一体となって、しっかり噛めるように目指していけたらと思います。

歯や顎堤の状態は人それぞれですので一概に言えないこともありますが、例え入れ歯であっても、奥歯と前歯が揃って噛める状態であり続けることが大切と考えています。何歳になってもこの状態を維持し続け、健康に食べ続けられたらと思います。

2021年4月19日

矯正治療は専門家としてやられる歯科医師の方が多くいらっしゃいますが、

被せ物やインプラントなどを行う前に歯並びを整えておくと、

治療後の永続性が期待できることがあります。

部分矯正とは言っても顔面の診断をしっかりした上で行えば、

入れ歯やかみ合わせの治療にも応用することが可能です。

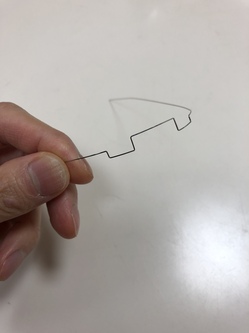

必要に応じてワイヤー曲げ等をしながら適応を見定めた上、

必要な時は患者さんに提案していきたいと思います。

2021年2月15日

当院では、CTや顕微鏡を使って歯や周りの骨を精細に診査・診断し、

治療においては顕微鏡によって拡大された術野において精密に治療をしています。

歯科材料についてはより良いと思うものを選んで使っています。

私の中で妥協のない治療を目指すせいか、

「完璧な治療」と称して下さる患者さんもおります。

また、他院では保存困難とされた歯の残す治療もさせていただいているケースもあります。そのような中で専門的に治療を行っております。特に歯内療法(抜髄、感染根管治療、直接覆髄等)や、補綴治療(被せ物や詰め物、コンポジットレジン充填、部分入れ歯、総義歯等)は保険外治療を中心に行なっております。

治療に際しては十分な時間を確保して納得していただいてから治療を開始していますので、

安心して通院していただけると思います。

理にかなったやり方で尽くすことで、より1本の歯が長く使え、ひいてはより長くお口の中の健康が保たれることと考えています。

歯でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

2021年1月 1日

昨年はあざみ野の稲川歯科医院の10周年を迎えることができました。

銀座時代からの患者さんや、地域の患者さん方に支えられてきました。また一人一人の方に勉強させていただきながら続けてくることができました。ありがとうございました。

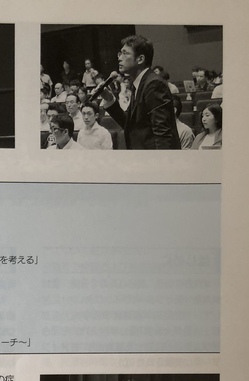

昨年は歯科雑誌のクインテッセンス1月号に、歯内療法症例検討会で発言している時の写真を載せていただき光栄でした。ありがとうございました。

今年は、今まで続けてきました歯内療法や補綴治療を主に、歯周病治療や矯正治療、インプラントにも取り組みながら、皆様の全身の健康に目を向けつつお口の中の健康を保てるよう努めていきたいと思います。

昨年から続くコロナの影響はありますが、皆様にとってより一層素晴らしい年になりますよう心よりお祈り申し上げます。 本年も宜しくお願い致します。

稲川歯科医院 院長 稲川英明

2020年8月 3日

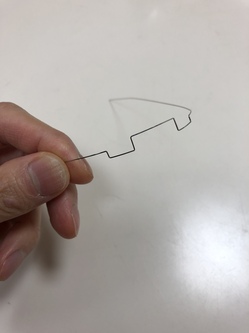

先日、部分矯正の研修を受けてきました。

全体的な歯列矯正に対して、部分的に歯を動かす部分矯正という治療法があります。

虫歯が深い時や水平的な破折の時、抜歯せず歯根の使えるところまでを引っ張り出して再び歯を使う方法や、上下の歯の不正な被蓋関係を修正する方法など様々です。

被せ物やブリッジなどを作ろうとする歯の向きを修正することで歯や骨の負担を軽くし、噛む力をしっかり支えられることを期待することもあります。

根管治療や歯周病治療の後、最終的な被せ物や入れ歯を入れる前にこのような部分矯正を行うことで、天然の歯を長く使えることがありますので、患者さんごとの必要性がありましたら提案していきたいと思います。

2020年4月30日

皆さま、このような大変な時期にお変わりなくお過ごしでしょうか?

歯のケアについてお伝えしたいと思い、書かせていただいております。

昨今の新型コロナウイルスから身を守るために手洗いやうがいを気を付けてらっしゃる方も多いかと思いますが、さらにお口のケアもしっかりするのは大事だと思います。

お口のケアをする際、人によっても使う道具が違う場合もありますが、フッ素入り歯磨き粉を使った歯磨きや、フロス(糸ようじ)、ワンタフトブラシ(プラウトなど)、舌ブラシ、人によっては歯間ブラシなどを使って丁寧に一本一本の歯や舌をきれいに保っていただけたらと思います。

特に歯の歯茎からの生え際に付いた汚れを除去することは大事だと思います。

また、義歯を使っている方は、義歯ブラシを使って義歯に付いた汚れをしっかり落とし、義歯用洗浄液にて清掃する必要があると思います。

そのとき、歯を磨く前、特に口の中に指を入れて使うようなフロスなどを使う前は、手をしっかり洗ってからしていただけたらと思います。こうすることで、手に付着しているかもしれないウイルスや菌を口の中に入れることを防ぐことができます。

歯や歯ぐきの疾患は、肺炎や糖尿病、脳・心臓疾患などのリスクになると言われており、これは新型コロナウイルスの重症化する可能性があると言われている基礎疾患と共通するものでもありますので、なるべく減らしていけたらと思います。

2019年1月15日

先日、顎顔面補綴のArun B. Sharma先生の講義を受けました。顎顔面補綴とは歯だけでなく、癌などで失った顎の骨やその周囲の組織を人工物で補う治療です。今回は上唇や上顎の発育に関する疾患である口蓋裂や口唇口蓋裂などの治療についての講義で、治療には歯科医師だけでなく、耳鼻咽喉科など様々な診療科との連携により、成長の時期に合わせて長期的な計画で行われるとのことでした。

欠損した口蓋垂や口蓋を人工物で補うことがありますが、最終的には欠損した歯を入れ歯やインプラントなどにより補います。

今回学んだ考え方は、一般的な歯の欠損の患者さんにも応用可能な考え方です。

患者さんの失った歯を補うためには、残った歯やインプラント、取り外し式の入れ歯やブリッジを駆使して行いますが、そのとき、患者さんの状況によって、多くの工夫や理にかなったアイデアが必要です。

当院では、一本一本の歯の状態をしっかりと検査し、なるべく自分の歯を生かした補綴方法を受けていただけたらと思い、日々診療にあたっています。

2018年12月11日

4人の異なる専門の先生の講演を聞きました。

○審美歯科:

コンポジットレジンについて

歯の切削量が少ない症例や、研磨についての話を聞きました。コンポジットレジンは型を取らずに直接詰めることができますが、窩洞形成はクラウンと同じように丁寧にやると聞きました。私も用いているように、顕微鏡下での処置が必要になると思いますし、私もコンポジットレジンを用いた修復は積極的に行なっています。

セラミック修復について

近年強度がしっかりしたe.maxやジルコニアが出てきているので、金属を使わずに歯を修復できる可能性が上がってきています。ジルコニアは当初色に問題がありましたが、近年審美性が上がってきて、今後もその傾向は進みそうです。接着ステップも丁寧に行うことが大事です。当院も多くのセラミック修復を行なっていますが、接着操作にはしっかり時間を確保して、後日の確認も含めて丁寧に行なっています。しかし、きれいに歯を治すにしても、当たり前ですが、かみ合わせをしっかり整えた上でじゃないと審美は成り立たないということは大事だと思います。

○インプラント:

インプラントに関して、長期的に維持できるように、また修理などが容易にできるような部品を選ぶ必要があります。そのためのインプラント体やアバットメント、上部構造を選び、なるべく力を分散させて問題の起きにくい構造で、問題が起きても容易に対処できるような構造を目指していく必要があります。

○ジルコニアやe.maxの接着:

金属の被せ物とは異なり、セラミックの種類によって適した接着手順を追っていく必要があります。

○インプラントオーバーデンチャー:

下顎を総入れ歯にするにしても、インプラントを1-2本埋入する方法があります。そうすることで、総入れ歯だけの時よりも安定して入れ歯を使えるようになることがあります。

2018年12月11日

先日、補綴学会東京支部会へ参加しました。

今回は東京近辺の大学による学会でした。

専門医試験の症例を拝見しましたが、多数の歯が欠損することで、またそれを放置することで顎の位置や歯の位置が動いてしまっていることがあります。それを被せ物やブリッジ、入れ歯、インプラントなどを用いて治していくのはある程度の長期間がかかることがあります。

補綴の技を駆使した症例の発表は見ごたえがあり、勉強になりました。

また、いくつかの講演を聞いてきました。

肺炎やCOPDに関して。入れ歯には多くの菌やプラークが多いので、金具の所や粘膜に接する所をしっかり清掃することが大事です。高齢化に伴い口腔内細菌由来の誤嚥性肺炎が50代以降で増える傾向にあり、また慢性閉塞性肺疾患(COPD)への悪影響を及ぼす可能性がありますので、歯周病治療などの口腔ケアによって予防していく必要があると思います。

また、今デジタル技術を用いて短期間で入れ歯を作る方法が試みられています。まだ研究機関などに限られますし、作れるものも限られますが、コンピュータの発想も取り入れることによって、人間では思いつかない軽量化された入れ歯のフレームを設計することもあるようですので、今後も注目しつつ、実践で取り入れられるようになったら用いていきたいと思います。