専門家,他科(耳鼻科等)との連携

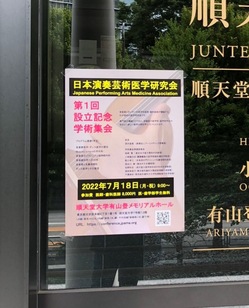

日本演奏芸術医学研究会の歯科の座長を務めさせていただきました。

2022年12月31日

顎顔面補綴の講義を受けてきました。

2019年1月15日

先日、顎顔面補綴のArun B. Sharma先生の講義を受けました。顎顔面補綴とは歯だけでなく、癌などで失った顎の骨やその周囲の組織を人工物で補う治療です。今回は上唇や上顎の発育に関する疾患である口蓋裂や口唇口蓋裂などの治療についての講義で、治療には歯科医師だけでなく、耳鼻咽喉科など様々な診療科との連携により、成長の時期に合わせて長期的な計画で行われるとのことでした。

欠損した口蓋垂や口蓋を人工物で補うことがありますが、最終的には欠損した歯を入れ歯やインプラントなどにより補います。

今回学んだ考え方は、一般的な歯の欠損の患者さんにも応用可能な考え方です。

患者さんの失った歯を補うためには、残った歯やインプラント、取り外し式の入れ歯やブリッジを駆使して行いますが、そのとき、患者さんの状況によって、多くの工夫や理にかなったアイデアが必要です。

当院では、一本一本の歯の状態をしっかりと検査し、なるべく自分の歯を生かした補綴方法を受けていただけたらと思い、日々診療にあたっています。

歯内療法症例検討会に参加してきました。

2018年3月24日

先日、歯内療法症例検討会に参加してきました。

CBCTや顕微鏡などを用いて、破折ファイルや外部吸収、根管外の組織などについて、多くの考えが活発に述べられ、多くの刺激を受け、勉強になりました。

また、今回は口腔外科専門の先生から見た上顎洞炎の治療について、沢山の症例を通して勉強させていただきました。状況によっては耳鼻科との連携が必要になりますが、CBCTによる精査の上、原因歯の治療や、必要に応じて上顎洞や付近への対応が必要になります。

私は多くの歯内療法で、CBCTや顕微鏡を用いて治療しますが、そうすることで、より正確な診査・診断と、より正確で精密な治療を行うことができると思います。なるべく長期予後が期待される治療を心がけていきたいと思います。

補綴学会に出席してきました。

2017年9月 1日

補綴学会に出席してきました。

今回は、インプラント関連のお話しから、歯科医師と歯科技工士の連携について、顎関節症について、総義歯、全顎的な補綴治療について、など様々なお話しが伺えました。

歯科医師と歯科技工士の連携をしっかりとって治療するのは非常に重要です。歯科医師が歯の形を形成し、印象採得した型からおこされる模型を元に詰め物や被せ物を歯科技工士の方に作ってもらうわけですが、双方でしっかりとしたコミュニケーションをとり、場合によってはセラミックの色調などを写真でお伝えすることによって、適合や機能だけでなく審美的にも良い詰め物・被せ物・ブリッジなどを作製してより長く使っていただけたらと思います。

また、全体的な歯の治療が必要な場合は、総入れ歯や部分入れ歯、ブリッジなどを用いて治療していくことがあります。今のかみ合わせを診査し、必要ならかみ合わせを修正し、噛むことも、また見た目にもしっかり整った状態になるように治療していきます。治療は場合によって長期間必要なこともありますが、一つ一つの歯を丁寧に治していくと、後々の歯の持ちがよいので、腰を据えて治療にに取り組むののが重要なこともあります。

全てをインプラントで治療するAll-on-4や、前歯部インプラント治療についてなど様々なお話しが聞けました。

なるべくこのような学会に出席して、研鑽を積み、患者さんへいい治療をしていきたいと思います。

歯内療法症例検討会に出席してきました。

2016年11月21日

本日は月例の歯内療法症例検討会に出席してきました。

歯根端切除について、術前相談や術後報告に加えて、今回は歯根端切除における逆根管充填についての材料や方法について、過去の文献などを引き合いに出しながらのお話しがありました。

机上の話しではなく、実際の症例に基づいた話しを沢山聞けるので、普段自分が直面することについても解決策を考えるきっかけになりました。

過去に勉強した内容の再確認の意味も含めて、今後もこういった会に出席していきたいと思いました。

歯科技工士さんの講演を聞きに行きました。

2015年5月 5日

歯科技工士の腕は、かぶせ物や詰め物、義歯を作っていく上で重要です。

先日、講演を聞いた歯科技工士の方はアメリカでも活躍されていた日本人の方で、今よりも材料が発達していないときから審美的なかぶせ物の技工で高い評価を得ていたようです。

治療した被せ物や詰め物、入れ歯などが長くお口の中で保たれるためには、歯科医師のみならず、歯科技工士の知識や技術も非常に重要で、双方で連携していく必要があります。

当院でも、歯科技工士との連携は、技工指示書にしっかりコメントを記入して伝えるだけでなく、場合によってはお口の写真をメールで送ったり、実際に電話で相談したりしていい歯を作るためのことを行っています。

患者さんごとになるべく最善、最良と考えられる治療法を提案して、相談して、決めていきたいと思います。

歯列矯正の講演を受講してきました。

2015年4月 3日

先日母校で、歯列矯正のお話しを伺ってきました。

矯正とは、歯や顎を動かすことによって歯並びや顎の形態・位置などを変えていく治療法です。幼少期や10代くらいに行われる矯正治療は一般的ですが、むし歯治療や無くなった歯を補う治療においても効果を発揮する場面があります。

むし歯や歯周病で歯が無くなってしまったあと、そのまますき間を補うのではなく、残った歯を理想的な位置や傾きにすることで、その後のブリッジやインプラントを安定して使うことが期待できることがあります。

むし歯などで歯を治療しても、なるべくその歯が長くもつために、矯正が必要になってくる場面もあります。

当院でも、矯正治療が必要な場合、状況によっては専門家と連携をとりながら、またはこちらでも実際に矯正を行って、全体でしっかりバランスのとれた歯の状況にしていきたいと思います。

被せ物・詰め物の色合わせについて

2014年9月17日

歯内療法症例検討会に参加 歯性上顎洞炎について

2014年3月23日

先日恒例の歯内療法症例検討会に参加してきました。今回は歯性上顎洞炎に関して、耳鼻咽喉科の先生からお話しがありました。

私は質問者として症例を出し、耳鼻咽喉科の先生とディスカッションをすることができました。歯性上顎洞炎は歯科にも耳鼻咽喉科にも関わる疾患であり、双方の連携が必要なことがあります。

今回の講演では耳鼻咽喉科の先生からのお話しを伺い、歯科医師の対応方法について考えさせられ、勉強になりました。

また、今回は他の歯科医師の先生からの歯内療法に関する発表も多数で、歯内療法に関しても新しい知見を得ることができました。

日本顎咬合学会

2012年8月31日

6月20日は日本顎咬合学会に参加してきました。

インプラントに関しての講演を聞いてきましたが、

歯を全て失った場合も、天然の歯とインプラントを共存させる場合も

いろいろな方法があります。ですから、インプラント治療を行うときは

なるべく患者さんの希望にそった方法で、

専門家の協力も取り入れながら、患者さんが快適に使えるインプラント治療

を行っていきたいと思います。

また、インプラントに対しても天然の歯に対してもなるべく長く使っていけることを

期待して治療に臨みたいと思います。

そのとき大事なことはご自身でのホームケアと歯科医院での定期的な検査やメインテナンス(歯石除去やプラーク(歯やインプラントに付いた菌のかたまり)を除去したり、磨ききれてないところをご自身で磨けるように磨き方を練習したり、取りきれない汚れを歯科医院で除去したり、かみ合わせのチェック・修正をしたりと、患者さんごとにことなりますが)ですが、なるべく長くご自身の歯やインプラントで生活できるよう患者さんごとに合った道具を選んで、サポートしていきたいと思います。