2025年9月15日

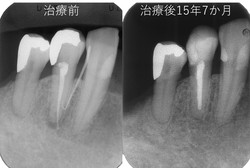

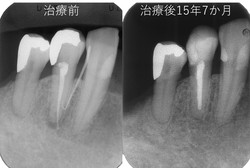

歯肉にろう孔(膿の穴)ができた歯の感染根管治療をしてから、15年7ヶ月の間、根尖周囲組織や歯肉を健康に保つことができました。

義歯の支えとして力がかかる歯ではありますが、患者さんにも定期的に来院していただき、部分的に修復しながら今まで維持できることができました。

残存歯の残り方も、治療した歯の温存に有利に働いてきたのではないかと思います。

今後も経過を拝見していきたいと思います。

※レントゲン写真の掲載にあたっては、患者さんの許可を頂いております。

2021年2月15日

当院では、CTや顕微鏡を使って歯や周りの骨を精細に診査・診断し、

治療においては顕微鏡によって拡大された術野において精密に治療をしています。

歯科材料についてはより良いと思うものを選んで使っています。

私の中で妥協のない治療を目指すせいか、

「完璧な治療」と称して下さる患者さんもおります。

また、他院では保存困難とされた歯の残す治療もさせていただいているケースもあります。そのような中で専門的に治療を行っております。特に歯内療法(抜髄、感染根管治療、直接覆髄等)や、補綴治療(被せ物や詰め物、コンポジットレジン充填、部分入れ歯、総義歯等)は保険外治療を中心に行なっております。

治療に際しては十分な時間を確保して納得していただいてから治療を開始していますので、

安心して通院していただけると思います。

理にかなったやり方で尽くすことで、より1本の歯が長く使え、ひいてはより長くお口の中の健康が保たれることと考えています。

歯でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

2019年9月 2日

歯内療法症例検討会へ出席してきました。

今回も多くの症例を見させていただき、コメントもさせていただきました。歯茎が腫れてもどの歯が原因かわかりづらいことや、深いむし歯でも歯髄を除去せずに保存する方法、根尖性歯周炎が歯根破折のような様相を呈する症例、歯根端切除と歯周外科手術を同時に行う症例など多く見させていただきました。

また、岸川先生のコンポジットレジン修復のお話を聞くこともでき、改めてむし歯除去〜コンポジットレジン充填までの、どこまでどうやってむし歯を除去するか、接着剤はどのように使うか、どのようにコンポジットレジンを充填して研磨するか、などのポイントを確認させていただきました。

また、既に歯髄を除去した失活歯への接着剤の使用方法について、次亜塩素酸ナトリウムを使った後の歯質への操作なども聞かせていただきました。

最近は歯髄の保存に関して、前よりも歯髄を保存できる幅は広がっていると思います。

残る可能性が低い歯をいつまでも引っ張って治療するのは良くないと思う一方、CTや顕微鏡を駆使して保存処置をした歯に対しての補綴治療は、今までよりもぐっと予後が良くなって、口腔内全体の長い健康につながるのではないかとよく思います。

まだわかっていないことも多い中なので、一歩一歩ですが、一人一人丁寧に対応していくことで、患者さん一人一人へ

ベストな対応ができていけたらと思います。

2018年12月11日

4人の異なる専門の先生の講演を聞きました。

○審美歯科:

コンポジットレジンについて

歯の切削量が少ない症例や、研磨についての話を聞きました。コンポジットレジンは型を取らずに直接詰めることができますが、窩洞形成はクラウンと同じように丁寧にやると聞きました。私も用いているように、顕微鏡下での処置が必要になると思いますし、私もコンポジットレジンを用いた修復は積極的に行なっています。

セラミック修復について

近年強度がしっかりしたe.maxやジルコニアが出てきているので、金属を使わずに歯を修復できる可能性が上がってきています。ジルコニアは当初色に問題がありましたが、近年審美性が上がってきて、今後もその傾向は進みそうです。接着ステップも丁寧に行うことが大事です。当院も多くのセラミック修復を行なっていますが、接着操作にはしっかり時間を確保して、後日の確認も含めて丁寧に行なっています。しかし、きれいに歯を治すにしても、当たり前ですが、かみ合わせをしっかり整えた上でじゃないと審美は成り立たないということは大事だと思います。

○インプラント:

インプラントに関して、長期的に維持できるように、また修理などが容易にできるような部品を選ぶ必要があります。そのためのインプラント体やアバットメント、上部構造を選び、なるべく力を分散させて問題の起きにくい構造で、問題が起きても容易に対処できるような構造を目指していく必要があります。

○ジルコニアやe.maxの接着:

金属の被せ物とは異なり、セラミックの種類によって適した接着手順を追っていく必要があります。

○インプラントオーバーデンチャー:

下顎を総入れ歯にするにしても、インプラントを1-2本埋入する方法があります。そうすることで、総入れ歯だけの時よりも安定して入れ歯を使えるようになることがあります。

2017年9月 2日

今回も、山梨の秋山先生に歯科用顕微鏡を直視で治療の歯を見るための実習を受けてきました。

歯科用顕微鏡を用いると、肉眼で診査や治療をするより格段に精度良く治療できます。顕微鏡治療ではミラーを用いたミラーテクニックも必要ですが、ミラーを使わずに歯を直視することで、精度の高い治療ができるようになります。

歯の根の治療においても、プラスチックの詰め物と言われるコンポジットレジン充填や、セラミックや金属の被せ物・詰め物の型取り前の歯の形作りにも、歯周病の歯石除去や歯周外科手術、歯根端切除、再植などいろんな場面で用いていますし、効果を発揮していると思います。

顕微鏡下で治療することで歯を削る量も最小限にでき、必要な部分だけを削れるようになりましは。

また、その後受講したメンバーで集まって復習をすることでお互いに再確認をしてきました。

これからも顕微鏡についての理解や習得を深めて、治療後も患者さんがなるべく歯を長く使えるようにお手伝いしていきたいと思います。

2016年10月16日

先日、歯科用顕微鏡の講習を甲府で受けてきました。

この講習を受けるために2-3年待ちましたが、今回は歯科用顕微鏡を直視で用いることを開発された秋山勝彦先生に、今回はミラーを用いた方法をメインに習ってきました。

ミラーテクニックは、根の治療や診査・診断などで必要な方法ですが、直視より難しいこと、またその分慎重さが要求されることがわかりました。

私は、根管治療(根の治療)だけでなく、コンポジットレジンというプラスチック性の詰め物を詰めるとき

や、被せ物や詰め物の土台を形成するとき、歯周病治療での歯石を除去するとき、もちろんチェックをするときにもよりしっかり確認しながら治療するために、多くの場面で顕微鏡を用います。

そして、今まで約10年間歯科用顕微鏡を使って治療をしてきましたが、より繊細に、より正確に治療するために、今後も修練を積んで、やり変えが少なく、より精密で長持ちする治療を行っていきたいと思います。

次回は直視についての講習があるそうなので、そちらも受講してみたいと思います。

2014年10月15日

先日、ワールドデンタルショーに行ってきました。今回は4年に一回のデンタルショーということもあり、大変賑わっていました。

デンタルショーでは、歯科関連の企業がブースを出しており、新商品など多くの歯科関連器具が展示されていました。全てを回ることはできませんでしたが、中でも消毒・滅菌関係や、コンポジットレジン関係には時間を割きました。

コンポジットレジンの講演を聞くこともでき、新しい道具や技術などの知見を得ることもできました。

こういった集まりに参加することで、よりよい器具を使っていき、よりよい診療をしていきたいと思います。

2014年3月23日

先日、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)の講演を聞きに行きました。

当院でも診察や診療で使っていますが、歯内療法や歯周病治療、むし歯治療それぞれでの使い方はとても勉強になりました。

歯科医用顕微鏡を使うことで、より細かく精密に診査や治療を行うことができますので、歯の細かいヒビを見ることができることがありますし、細かい汚れの取り残しを減らすことができます。コンポジットレジンの充填も精密に行うことができます。

また、他分野でも有効な使い方があるので、そういった方法を知り、身に付けていきたいと思います。

2013年9月30日

先日、名古屋でコンポジットレジン充填に関する、2日間の講義を受けて来ました。

コンポジットレジン(CR)は樹脂とフィラー(セラミックなど)の混ざった詰め物で、むし歯などで歯が部分的に形を失ったところに詰める歯科用材料です。

近年、コンポジットレジン充填は材料の性質が向上しただけでなく、色彩豊かになり、接着技術や研磨技術も上がり、形を取って作る詰め物よりも歯を削る量が少なくて済むので、適応症を選べば長く使える材料として使われています。

セラミック修復材料と合わせて、いろんな状態の歯をきれいに、しっかり治せるようになってきました。

当院ではラバーダム防湿下で、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いたコンポジットレジン充填も行っています。8~20倍に拡大した術野での治療は、より、精密に行えるので、二次的なむし歯になりにくく、よりきれいにできると考えています。

写真は当院でのコンポジットレジン充填の例です。

銀の詰め物を外して、虫歯を除去し、コンポジットレジンで詰めた歯の写真です。

2013年3月11日

歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を導入しました。

当院の歯科用顕微鏡は最大で21.3倍まで拡大して見ることができます。それにより、根管治療や歯根端切除術、コンポジットレジン(樹脂の詰め物)の形態修正や研磨、歯周病の歯石除去などに使うことができ、より精密な治療をすることで、より長い予後が期待できます。

当院の顕微鏡はカールツァイス社のものです。ドイツのカールツァイス社のレンズ は歴史があり、現在、脳神経外科や耳鼻科、眼科用などのの医療用顕微鏡も作っています。

当院の顕微鏡の光源はキセノンランプを使用しており、ハロゲンランプよりも明るく、根の先の状態、根にヒビが入っているかどうか、前回の治療の薬が残ってないか、汚れが残ってないか、神経の取り残しがないかなどがよりわかりやすいです。